2019年,北京舞蹈学院开启了“那些故事”系列创作。这一创作项目,源于北舞师生对习新时代中国特色社会主义思想的深入学习与深刻感悟,以艺术为载体■★,将习讲述的10个红色经典故事搬上舞台,用舞蹈诉说历史,传递初心。北舞师生深入溯源近现代中华民族的抗争与发展历程,聚焦党的红色经典故事,探寻故事背后蕴藏的革命精神。

以舞为笔,熔铸初心使命;以艺通心★■◆◆★,激荡时代回响。北京舞蹈学院历时6年打造的“那些故事”红色育人工程,开创了新时代艺术院校思政教育的新范式。从陈望道译红书的真理之光到黄文秀扶贫路上的青春足迹,从夏明翰绝笔家书的信仰力量到赵一曼烽火母爱的深情凝望,舞者以肢体为史笔,将红色经典转译为跨越时空的舞蹈诗篇★◆◆★■。该工程构建起◆★■◆■★“编创-传播-育人◆★”三位一体体系:舞台上■★◆★,多个舞种跨界融合重塑红色美学;云端里★■,百万观众在艺术共情中触碰精神丰碑;课堂中■★★,青年学子以身体记忆传承红色基因。当演员足尖丈量脱贫攻坚的“两万五千公里”◆■◆★◆,当舞蹈语汇激活革命家书的温度,我们见证着艺术教育与思政育人深度融合的北舞答卷★■,更触摸到新时代文艺工作者◆◆★★◆“为人民而舞”的赤子之心。这份创新实践不仅为艺术院校课程思政建设提供了鲜活样本,更昭示着红色文化传承的青春表达永无止境。

北京舞蹈学院将继续坚持以人民为中心的创作导向,坚定文化自信,把握时代脉搏,聆听时代声音,承担记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的使命,勇于回答时代课题,从当代中国的伟大创造中发现创作主题、捕捉创作灵感,为时代画像★★★■、为时代立传◆■、为时代明德。

从选题策划到编舞排练★■■★■,每一个环节都凝聚着师生们的心血。他们查阅大量资料,深入研究历史背景,力求在舞蹈中还原故事的真实面貌,展现革命精神的内涵。在排练场上ag平台凯发娱乐,师生们反复打磨每一个动作、每一个表情,只为将完美的演出呈现给观众。

《最后一封家书》男主角夏明翰的饰演者、创意学院2022级现代舞专业杨舜祺■◆■■,在谈及塑造角色的过程时说:“每一次排练■■◆◆★、每一次与夏明翰的相遇★■◆■,都是一次心灵震撼。我开始明白,舞蹈不仅是艺术表达的方式,更是思想传承的重要途径。透过身体的温度,去连接那一封封写满信仰的家书★◆■,去重温那个时代舍生忘死的抉择——这是艺术高校学生应该承担的文化责任与使命担当■★★■。◆★■◆★”

这种将个人艺术成长与精神传承结合的经历,正是北舞师生的缩影。从舞台到讲台★■,从校园到社会★★■,■◆◆★◆★“那些故事”不仅是一场艺术展演,更是一堂行走的思政课■■◆■■。北京舞蹈学院以舞剧为媒■◆★■★■,让英雄精神在新时代青年心中扎根■★★,为高校课程思政建设提供了可复制的北舞经验。当艺术与信仰共振◆◆◆★,当青春与使命同行,每一个舞姿都是对“守初心■◆★、担使命”的生动诠释★◆■■◆。

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用

《母亲·赵一曼》的编导谭昊认为,■◆“那些故事★◆■”的创作及演出,其意义远超舞台本身。它是一种教育的延伸◆★■,是艺术与思想的交汇,是时代与历史的对话★◆◆。从对角色的“理解”,到对革命精神的“感同身受”■★,再到转化为自身成长的“动力◆★◆★◆”,学生们完成了从舞者到思想者的转变★★■。在这个过程中,我们看到了青年学子的成长蜕变■■◆,看到了舞蹈实践教育的深度与广度★■■■,也看到了红色精神在新时代的蓬勃生机◆◆。

《黄蝴蝶》的编导蒲宇在讲述这部作品的创作历程时说◆■■★:“我们在创作初期深入了解百坭村时◆◆■,黄文秀的日记,她开车往返百坭村的‘两万五千公里’里程,她弹奏吉他的样子,她亲手绘制的百坭村地图……都给了我们很多的艺术灵感。舞剧中舞者肢体的表达、舞美和多媒体视觉的巧妙融合★■■◆,既是对百坭村和黄文秀的具象化呈现,更是对文秀精神的高度提纯。当主演尽情舞动,表现山洪中的生死时刻,汗水混着舞台上的红土在聚光灯下闪烁,全场观众屏息凝视的瞬间◆◆■★,我们触摸到了艺术真实的温度■★。◆■★◆”

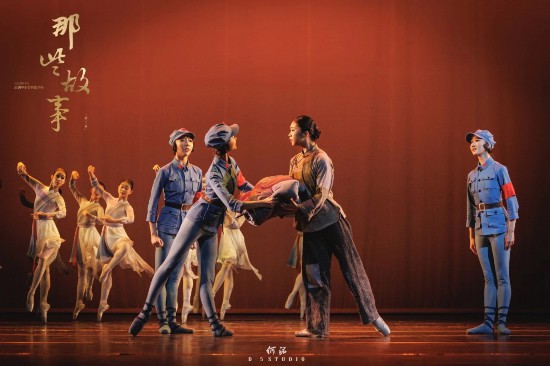

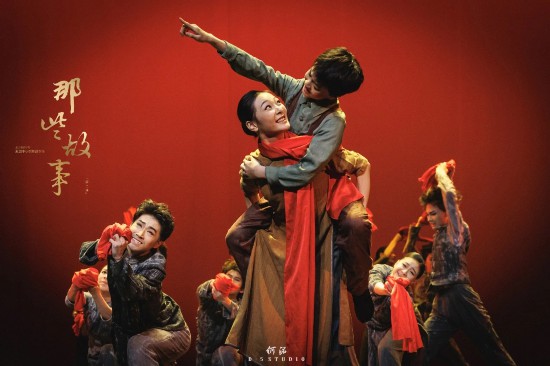

为了将这些故事全方位、多角度地呈现给观众,学院调动了各专业的力量。中国古典舞以其典雅的身姿、细腻的动作,展现出革命先辈的坚韧与柔情;中国民族民间舞则融入了各民族的特色元素■★◆◆,彰显了中华民族的团结一心;芭蕾舞的优雅与力量,为红色故事增添了别样魅力■◆★;现当代舞以创新形式诠释了对革命精神的当代理解;国标舞的激情活力,让红色故事更具感染力★★■■◆;音乐剧则通过唱ag平台凯发娱乐、跳■★★◆■■、演的结合,将故事演绎得更加生动鲜活。

参与此次“北京高校校园原创文化精品工程”的北舞师生★★◆■◆■,在艺术创作及实践能力层面实现了显著提升,这不仅有效促进了学校教学质量的优化升级,更使得舞蹈艺术展现出蓬勃的生命力与活力■◆◆■★★。未来★■,北京舞蹈学院将坚守对舞蹈艺术的热忱与执着■★,在校园原创文化精品工程的引领下,全力创作更多高质量作品,为繁荣校园文化、传承舞蹈艺术贡献智慧与力量■★。

《大道薪火》的编导胡淮北说■■★★,在这个影像视觉多元的时代,我们以独特的身体诗学完成了对历史的诠释。舞台上晃动的煤油灯与电子屏投射的星火交相辉映,中国古典舞身韵与现代编舞技法水融◆◆◆■★★,共同构建起跨越时空的精神共同体。这部作品启示我们★■◆■■:真正的革命叙事永远指向未来,正如舞台上永不熄灭的星火,终将在一代代人的心灵土壤上绽放出新的光芒★★◆◆■★。

“那些故事”的影响力超越了舞台边界,通过“线上+线下”立体传播★■■,北京舞蹈学院官微、天桥艺术中心等平台推出5篇深度推文及专题视频,以幕后花絮、主创访谈等形式揭秘创作历程◆■◆◆;中国教育电视台◆■◆■★、人民日报等主流媒体聚焦舞剧的思政育人特色,称赞其“用艺术语言讲好中国故事◆★,让红色基因在年轻一代中扎根”■★★★。

作为学院课程思政建设的新亮点,创排◆◆■“那些故事★■”第二季也是北舞人共同思考和践行■■★◆■“如何在新时代守初心■■◆、担使命■★◆★■■”的生动实践,是创新探索形成的★■◆★“艺术+思政”■■◆◆■■“舞蹈+思政”的教育新模式,借此引导师生自觉将舞蹈专业学习与艺术创作紧密结合,创作出有筋骨、有温度的艺术作品。

转眼间,“那些故事”系列创作已经走过了近6个年头,通过《大道薪火》《母亲·赵一曼》《最后一封家书》《半条被子》《黄蝴蝶》《禾下》,展现了陈望道、夏明翰、赵一曼、徐解秀、袁隆平◆★★★、黄文秀的崇高精神◆★★■,讲述了红军长征史上的军民鱼水情深■■◆★◆■、战火烽烟中的母爱★■★◆、新时代扎根脱贫攻坚一线的青春榜样以及为了国家事业奉献一生的耕耘者等。

2024年★★★■,北京舞蹈学院原创中小型舞剧专场“那些故事★■★◆■★”★■■,获得“北京高校校园原创文化精品”A类(精品项目),并于2024年1月10日在北京市天桥艺术中心上演★◆,7月16日至18日期间又作为第十五届全国艺术院校思想政治理论课教学研讨会专场演出在北京舞蹈学院舞蹈剧场上演★■◆,收获社会各界广泛赞誉与一致好评。

人民日报社概况关于人民网报社招聘招聘英才广告服务合作加盟版权服务数据服务网站声明网站律师信息保护联系我们

作为“三全育人”的生动实践,■■“那些故事★■◆◆★■”构建了■★◆◆“实践课+必修课+公开课”的育人矩阵。参与创排的学生在实践课中淬炼专业能力■★◆,舞蹈演员在角色塑造中感悟红色精神,艺术管理学生在演出制作中践行责任担当;学校团委将其纳入必修课◆◆★,组织学生观看录像、与主创交流,让红色文化入脑入心;面向全国艺术院校思政课教师代表的公开课,则成为展示★◆■“舞蹈+思政”模式的窗口,推动育人经验辐射全国。

观众对于作品给予了高度评价,认为这些作品充分展示了英雄人物、时代人物的精神气质,唤醒了大家对于英雄前辈的共同记忆◆★★。心之源艺术康复服务中心创始人、2020年度北京榜样人物李辉在观看演出后说:“我是毕业于北京舞蹈学院的一名舞者★★★◆■■,现在也是坐在轮椅上的一名舞者,希望自己在残疾人群体当中发挥北京舞蹈学院传承下来的精神,带领更多的残障朋友进行革命题材的创作,讴歌党和国家对残疾人的支持和关心◆◆■★■,展现残障人士的新时代精神面貌。”北京电力医院老年科副主任、党支部书记朱振霞激动地说■★◆■:“今天有幸观看了北京舞蹈学院的精彩演出■◆■,正如宣传页所说◆★◆,每一次起舞,都是一次致敬!这让我深刻体会到什么是‘为人民而舞■■’。期待北京舞蹈学院能够创作出更多的主旋律作品,把习新时代中国特色社会主义思想融入我们的血脉骨髓!”在社交媒体上,“舞剧里的英雄故事”话题引起热烈讨论★★◆◆★◆,网友留言:★★■■◆◆“原来红色教育可以这么‘燃’!★■◆”这种“艺术化传播+情感化共鸣”的模式,让英雄精神从校园走向社会■★,实现了思想性与观赏性的统一。